Nachtschicht-Lücke: Vor und nach dem Schlafengehen kümmern sich großteils Mütter

Vergangenen Sonntag (27. Oktober 2024) fand durch die Zeitumstellung der eine Tag im Jahr statt, an dem Mütter eine Stunde länger schlafen können bevor sich etliche von ihnen direkt an die Sorgearbeit machen. Mütter stemmen nach wie vor den Löwenanteil der unbezahlten Sorgearbeit. Selbst vor und nach dem Schlafengehen übernehmen Mütter 4-mal so häufig die Kinderbetreuung wie Väter. Das zeigt eine Analyse auf Basis von Daten aus der Zeitverwendungserhebung.

In der Analyse werden Mütter und Väter mit Kindern zwischen 0 und 9 Jahren betrachtet, die angeben, tatsächlich Care-Arbeit zu verrichten. Bevor Mütter selbst ins Bett gehen, kümmern sie sich deutlich häufiger um die Kinder – nämlich in 81 Prozent der Fälle. Väter kümmern sich nur in 19 Prozent der Fälle. Es sind die Mütter, die von früh bis spät die unbezahlte Sorgearbeit stemmen. Sich um ihre Kinder zu kümmern ist für viele von ihnen das Letzte, das sie vor dem Schlafen machen und das Erste, sobald sie wach werden.

Geringfügig besser ist die Situation hinsichtlich Care-Arbeit, die direkt nach dem Schlafen verrichtet wird. Während Mütter in 71 Prozent der Fälle Sorgearbeiten gleich nach dem Aufstehen übernehmen, machen das Väter nur in 29 Prozent der Fälle. Und sind damit immer noch weit weg von einer ausgewogenen Aufteilung zwischen den Eltern.

Bei Säuglingen, die noch unter einem Jahr alt sind, klafft die Lücke noch stärker. Hier sind es noch häufiger die Mütter, die sich direkt vor dem Schlafengehen um die Säuglinge kümmern (87 Prozent der Fälle) oder von ihnen aus dem Schlaf geweckt werden (71 Prozent der Fälle). Hier kann man zwar das vermeintliche Argument vorschieben, dass ja die Mutter diejenige ist die stillt, bei älteren Kindern hält es aber nicht mehr.

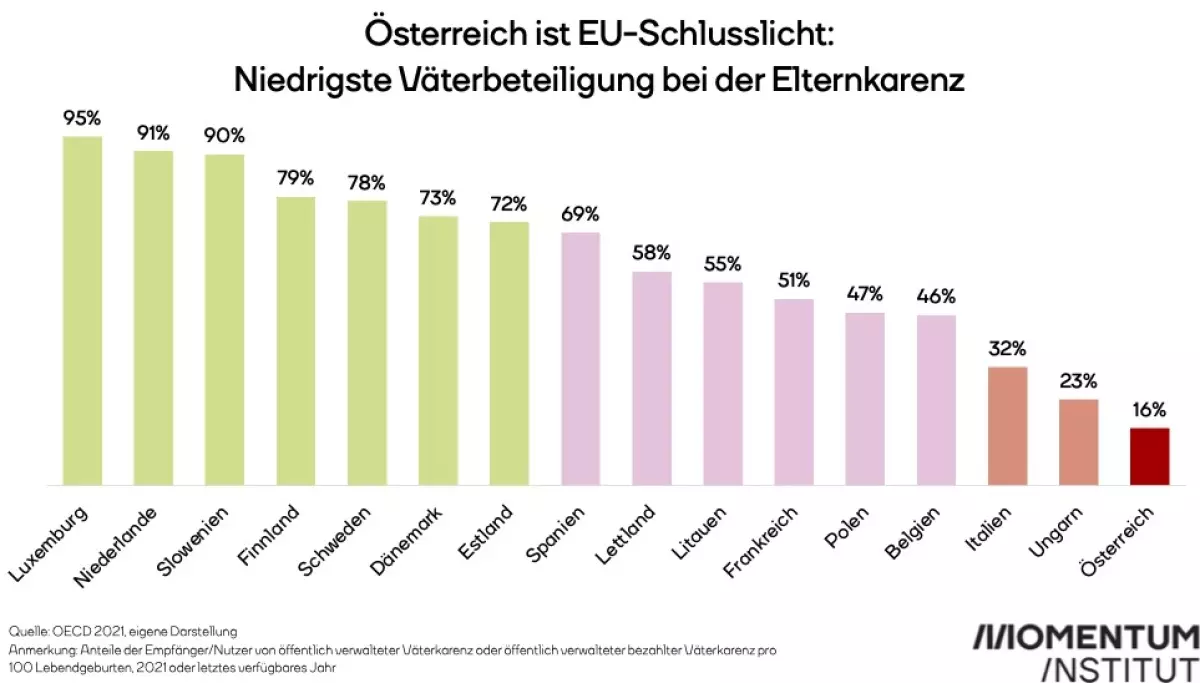

Aber nicht nur die Nachtschicht-Lücke offenbart, wie wenig Väter bei der Sorgearbeit für ihren Nachwuchs übernehmen. Österreich weist in der gesamten EU die geringste Väterbeteiligung auf. Lediglich 16 Prozent gehen zumindest einen einzigen Tag in Elternkarenz. In den skandinavischen Ländern ist eine Beteiligung über 70 Prozent der normale Standard.

Aber nicht nur im Vergleich mit anderen Ländern gibt Österreich in Sachen Kinderbetreuung durch Väter eine schlechte Figur ab. Im Beobachtungszeitraum von 2016 bis 2022 ist die Väterbeteiligung sogar rückläufig. Und das, obwohl seit 2017 Maßnahmen eingeführt wurden, um explizit die Väterbeteiligung zu stärken, wie der Rechnungshof kritisiert. Da geht es nicht nur darum, dass Väter ihren Kindern ein schlechtes Vorbild hinsichtlich einzementierter und konservativer Geschlechterrollen sind. Sondern Mütter haben durch dieses Verhalten auch erhebliche finanzielle Benachteiligungen. Und zwar ihr ganzes Leben lang. Im Normalfall können sie diese Verluste nie wieder aufholen, wenn die Politik hier nicht endlich Maßnahmen setzt, die auch tatsächlich etwas bringen.

Wir empfehlen eine Reform des Karenz-Systems und eine damit einhergehende, verpflichtende Väterkarenz. Dabei ist auch eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich sowie ein flächendeckender Kinderbetreuungsausbau sinnvoll. Zusätzlich hilft ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Geburtstag sowie ein verpflichtendes, zweites Kindergartenjahr wichtig, um Familien zu entlasten.