Die Energiekrisen der vergangenen Jahre haben nicht nur zu erheblichen Belastungen für Haushalte und Unternehmen geführt, sondern auch zu massiven Übergewinnen bei Stromproduzenten. Das verwundert: Denn rund 80 Prozent des österreichischen Stroms stammen aus Wasserkraft, Wind- und Solarenergie. Obwohl deren Erzeugungskosten kaum gestiegen sind, orientiert sich der Strompreis weiterhin oft am teuren Gaspreis. Doch das war keine einmalige Sache. Die unmittelbaren Preisspitzen sind zwar abgeflacht, aber noch immer bleibt Strom in Österreich deutlich teurer als vor der Krise. Das Ergebnis: Energieunternehmen erzielen durch das bestehende Preissystem auf Dauer milliardenschwere Übergewinne.

Wir analysieren den Grund für die Übergewinne und schlagen einen Wasserzins vor: eine Abgabe auf Strom aus Wasserkraft wie sie in der Schweiz üblich ist. Der Wasserzins ist ein wirkungsvolles Instrument zur Abschöpfung von permanenten Übergewinnen. Mit ihm bleibt das Merit-Order-System intakt – er fügt sich in das bestehende Preisregime nahtlos ein. Dennoch lassen sich mit einem Wasserzins Übergewinne gut abschöpfen, ohne die Strompreise zu steigern.

Ob Corona oder Ukraine-Krieg – Einschränkungen des Welthandels führen zu steigenden Gaspreisen. Die Energieproduzenten geben diese Preissteigerungen an ihre Kundschaft weiter. Strom aus Erneuerbaren wird im gleichen Ausmaß teurer – obwohl Wind- und Wasserkraft ebenso unabhängig von den teuren Gasimporten sind wie Solarenergie.

Österreichs Strombedarf wird zu etwa 80 Prozent aus erneuerbarer Energie gedeckt. Trotzdem richtet sich der Strompreis oft nach den teureren Gaskraftwerken. Energieerzeuger erwirtschaften dadurch Gewinne von bis zu 5,7 Milliarden Euro jährlich und zählen damit zu den größten Profiteuren der gegenwärtigen Krisen. Verantwortlich ist das Merit-Order-Prinzip, dass den Preis am europäischen Strommarkt bestimmt.

Grundsätzlich funktioniert die Preisfindung auf Strombörsen so: Energieerzeuger (sowie Spekulanten und Händler auf den Energiebörsen) geben Gebote für ihre Kraftwerke ab. Diese Kraftwerke werden anschließend vom billigsten zum teuersten Gebot geordnet. Dann wird der Strombedarf in einer Auktion ermittelt. Die Kraftwerke werden nun – beginnend mit dem günstigsten – der Reihe nach zugeschalten. Das teuerste noch nachgefragte Kraftwerk bestimmt den Preis für den gesamten Strommarkt. In der Regel handelt es sich dabei um ein Gaskraftwerk – der Strompreis hängt also maßgeblich vom Gaspreis ab, und dieser ist seit 2021 massiv gestiegen (oekostrom AG, 2023; BMWET, 2025). Obwohl der meiste Strom gar nicht über die Börse gehandelt wird, orientieren sich private Verträge ebenfalls stark an den Börsenpreisen.

Von 2021 bis 2023 verdreifachten sich die Gaspreise von 3,24 auf 10,27 Cent pro KWh, ein Anstieg von 217 Prozent in 2 Jahren. Im gleichen Zeitraum stiegen die Strompreise um 182 Prozent, von 7,32 Cent pro Kilowattstunde auf 20,65 Cent pro Kilowattstunde. 2024 trat eine leichte Entspannung bei den Gaspreisen ein, mit einer Reduktion von über 20 Prozent. Allerdings blieben die Strompreise beinahe unverändert hoch (mit einer marginalen Reduktion von 3 Prozent).

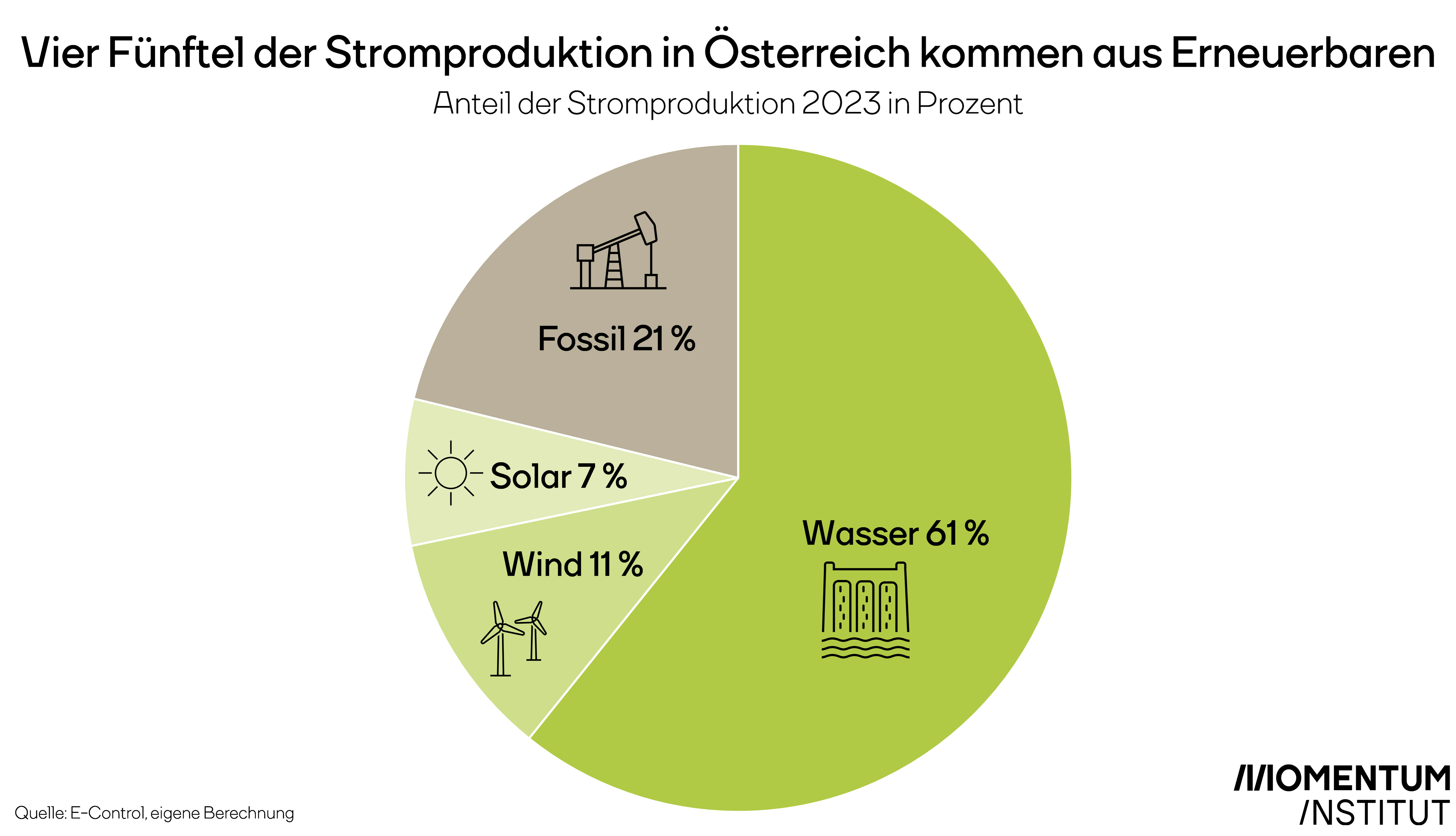

Die direkte Korrelation von Strom- und Gaspreisen ist in Ländern mit hohem Anteil an Erneuerbaren nicht durch steigende Stromgestehungskosten zu erklären. Österreichs Energiesystem stützte sich 2023 mit etwa 60 Prozent der Stromerzeugung auf Wasserkraft. Weitere 18 Prozent kamen aus Windkraft und Photovoltaik. In Summe steuerten erneuerbare Energien somit 58 Terrawattstunden (TWh) bei. Für diese Energieträger sind keine wesentlichen Steigerungen der Gestehungskosten zu erwarten – Wasser, Wind und Sonne sind von Importpreisen unabhängig. Nur gut 20 Prozent der Stromproduktion stammten nach wie vor aus fossilen Kraftwerken, also im Wesentlichen aus Erdgas.

In der Theorie sollten die billigeren erneuerbaren Kraftwerke nach und nach Gaskraftwerke vom Markt drängen. Im ersten Schritt würden damit nur noch die „günstigsten“ fossilen Kraftwerke genutzt werden, und der Strompreis sollte sinken. In der Praxis ist der gegenteilige Effekt zu beobachten: die hohen Gaspreise und ein wachsender Energiebedarf sorgen dafür, dass auch die Preise für Strom aus Erneuerbaren durch die Decke schießen – mit entsprechenden Übergewinnen für Energiekonzerne.

Obwohl Österreich zu 80 Prozent erneuerbare Energie nutzt, werden die Strompreise maßgeblich von importiertem Gas bestimmt. Der Wasserzins – und vergleichbare Abgaben auf Windkraft und Solarenergie – ermöglicht eine Abschöpfung der Übergewinne, ohne die Marktmechanismen selbst zu tangieren. Eine Abgabe für Wind, Wasser und Solar nach dem Schweizer Modell – 1,5 Cent pro KWh – würde etwa 870 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Das sind etwa 615 Millionen Euro mehr als durch den bisherigen Energiekrisenbeitrag. Dieses Geld könnte zur sozialen Abfederung der hohen Strompreise genutzt werden.

Zum Vergleich: Pro Person fallen in Österreich jährlich im Schnitt etwa 500 Euro an Stromkosten an (Statistik Austria, 2025; Stadt Wien, 2024). Mit 615 Millionen Euro könnte man dem ärmsten Bevölkerungsfünftel zwei Drittel der Stromkosten rückerstatten, oder der unteren Hälfte ein Viertel. Alternativ könnten 13 Prozent des Strompreises für alle Haushalte übernommen werden.

6,4 Milliarden muss die Bundesregierung 2025 einsparen. Das ist weniger, als die Energiebranche in den Krisenjahren an zusätzlichen Gewinnen eingefahren hat. Mit einem Wasserzins nach Schweizer Vorbild blieben der Energiebranche immer noch mehr als drei Viertel der Übergewinne – und den dennoch würde der Beitrag ein Zehntel der Schuldensumme 2025 decken.