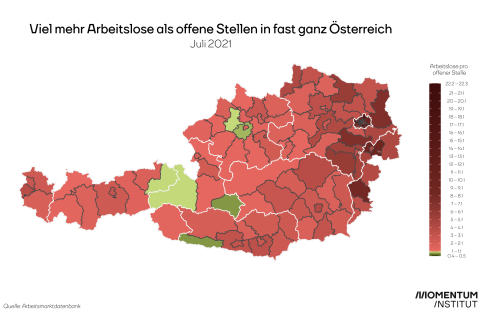

Arbeitslose pro offener Stelle: große regionale Unterschiede

Mit den Öffnungen der vergangenen Monate und dem Wirtschaftsaufschwung konnte sich der Arbeitsmarkt erholen: Die Arbeitslosenzahlen sinken. Mit über 100.000 offenen Stellen Anfang August zeigt sich, dass der Aufschwung kräftig ausfällt. Wie viele Arbeitslose auf eine offene Stelle kommen, variiert allerdings stark im regionalen Vergleich: In Ostösterreich kommen wesentlich mehr Arbeitslose auf eine offene Stelle als im Westen des Landes. Der österreichische Durchschnitt liegt aktuell bei drei Arbeitslosen pro offener Stelle.

Jobsuche für Arbeitslose in Wien und dem Burgenland am schwierigsten

Am schwersten haben es arbeitslose Menschen bei der Jobsuche in Wien und dem Burgenland (Eisenstadt-Umgebung und Oberwart). Danach folgen zwei niederösterreichische Bezirke (Gänserndorf und Baden). Von jenen 20 Bezirken, in denen die meisten Arbeitslosen auf eine offene Stelle kommen, liegen nur zwei in der Steiermark (Graz (Stadt) und Bruck-Mürzzuschlag) sowie jeweils einer in Vorarlberg (Feldkirch) und Kärnten (Klagenfurt Land). Die Bundesländer Salzburg und Tirol sind nicht vertreten.

Wo es Arbeitslose sehr schwer haben

| Bezirk | im Bundesland | Arbeitslose pro offene Stelle | Arbeitslose | Offene Stellen | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Wien | Wien | 9,5 | 154.760 | 16.356 |

| 2 | Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | 9,3 | 1.424 | 153 |

| 3 | Oberwart | Burgenland | 8,2 | 2.350 | 285 |

| 4 | Gänserndorf | Niederösterreich | 7,3 | 4.892 | 666 |

| 5 | Baden | Niederösterreich | 7,3 | 6.848 | 940 |

| 6 | Neunkirchen | Niederösterreich | 5,8 | 3.694 | 642 |

| 7 | Hollabrunn | Niederösterreich | 5,7 | 1.673 | 295 |

| 8 | Wiener Neustadt (Land) | Niederösterreich | 5,0 | 2.724 | 550 |

| 9 | Mattersburg | Burgenland | 4,8 | 1.430 | 297 |

| 10 | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 4,4 | 3.709 | 836 |

| 11 | Neusiedl am See | Burgenland | 4,3 | 2.359 | 545 |

| 12 | Gmünd | Niederösterreich | 4,2 | 1.087 | 257 |

| 13 | Sankt Pölten(Land) | Niederösterreich | 4,2 | 4.206 | 1.007 |

| 14 | Stadt Steyr | Oberösterreich | 4,1 | 2.382 | 574 |

| 15 | Oberpullendorf | Burgenland | 4,1 | 1.201 | 296 |

| 16 | Graz(Stadt) | Steiermark | 4,0 | 12.311 | 3.091 |

| 17 | Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | 3,7 | 3.917 | 1.048 |

| 18 | Feldkirch | Vorarlberg | 3,7 | 3.618 | 969 |

| 19 | Eisenstadt(Stadt) | Burgenland | 3,7 | 596 | 160 |

| 20 | Klagenfurt Land | Kärnten | 3,5 | 2.127 | 610 |

01.08.2021, Quelle: AMS |

Weniger offene Stellen pro Arbeitslose im Westen Österreichs

Offene Stellen und Arbeitslose halten sich eher in der Mitte und im Westen des Landes die Waage. Die einzigen sechs Bezirke mit weniger Arbeitslosen als offenen Stellen sind Tamsweg (Salzburg) und Hermagor (Kärnten) sowie Wels-Land (OÖ), Kitzbühel (Tirol), Zell am See (Salzburg), und Grieskirchen (OÖ). In allen anderen Bezirken Österreichs gibt es jedoch teils deutlich mehr Arbeitslose als offene Stellen.

Wo sich Arbeitslose und offene Stellen die Waage halten

Bezirk | im Bundesland | Arbeitslose pro offene Stelle | Arbeitslose | Offene Stellen | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Tamsweg | Salzburg | 0,7 | 349 | 254 |

| 2 | Hermagor | Kärnten | 0,7 | 285 | 211 |

| 3 | Wels-Land | Oberösterreich | 0,9 | 1.936 | 1.732 |

| 4 | Kitzbühel | Tirol | 0,9 | 1.025 | 958 |

| 5 | Zell am See | Salzburg | 0,9 | 1.579 | 1.493 |

| 6 | Grieskirchen | Oberösterreich | 1,0 | 1.250 | 1.240 |

| 7 | Reutte | Tirol | 1,1 | 459 | 482 |

| 8 | Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | Niederösterreich | 1,1 | 172 | 189 |

| 9 | Salzburg-Umgebung | Salzburg | 1,1 | 2.702 | 2.989 |

| 10 | Kirchdorf | Oberösterreich | 1,1 | 1.191 | 1.334 |

| 11 | Rohrbach | Oberösterreich | 1,2 | 708 | 846 |

| 12 | Scheibbs | Niederösterreich | 1,2 | 622 | 746 |

| 13 | Sankt Johann im Pongau | Salzburg | 1,2 | 1.392 | 1.670 |

| 14 | Gmunden | Oberösterreich | 1,2 | 2.035 | 2.500 |

| 15 | Liezen | Steiermark | 1,2 | 1.435 | 1.787 |

| 16 | Ried | Oberösterreich | 1,3 | 1.316 | 1.704 |

| 17 | Vöcklabruck | Oberösterreich | 1,3 | 2.875 | 3.732 |

| 18 | Landeck | Tirol | 1,3 | 521 | 680 |

| 19 | Murau | Steiermark | 1,3 | 339 | 454 |

| 20 | Lienz | Tirol | 1,4 | 607 | 844 |

01.08.2021, Quelle: AMS |

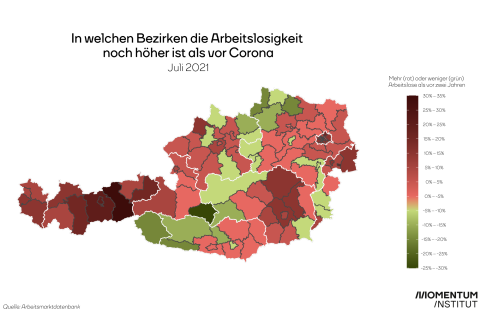

Geteiltes Land bei der Corona-Arbeitslosigkeit

Im regionalen Vergleich zeigen sich auch hier große Unterschiede. Die coronabedingte Arbeitslosigkeit sinkt zwar insgesamt, dennoch sind mit Ende Juli 2021 noch 18.733 Personen mehr arbeitslos als Ende Juli vor zwei Jahren (vor Corona). Einzig Kärnten hat in allen politischen Bezirken die Corona-Arbeitslosigkeit mehr als abgebaut. Tirol und Vorarlberg sind in jedem Bezirk noch über dem Ausgangsniveau vor der Pandemie. Alle anderen Bundesländer weisen regional unterschiedliche Entwicklungen auf.

In vier Bezirken liegt die durch Corona verursachte zusätzliche Arbeitslosigkeit über ein Fünftel höher im Vergleich zu vor der Krise: In Tirol (Schwaz +31%, Innsbruck Stadt und Land je +24%) und im burgenländischen Rust (+21%). Tamsweg (-26%) und Horn (-20%) ließen die Pandemie am Arbeitsmarkt am weitesten hinter sich.

Wo die Arbeitslosigkeit niedriger ist als vor Corona | Wo die Arbeitslosigkeit höher ist als vor Corona | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bezirk | im Bundesland | Arbeitslosigkeit | Bezirk | im Bundesland | Arbeitslosigkeit | |||

| 1 | Tamsweg | Salzburg | -25,9 % | 1 | Schwaz | Tirol | +31,6 % | |

| 2 | Horn | Niederösterreich | -19,6 % | 2 | Innsbruck-Land | Tirol | +24,4 % | |

| 3 | Lienz | Tirol | -16,8 % | 3 | Innsbruck-Stadt | Tirol | +23,6 % | |

| 4 | Gmünd | Niederösterreich | -16,3 % | 4 | Rust(Stadt) | Burgenland | +20,5 % | |

| 5 | Hermagor | Kärnten | -13,7 % | 5 | Kitzbühel | Tirol | +17,3 % | |

| 6 | Feldkirchen | Kärnten | -12,2 % | 6 | Wien 21.,Floridsdorf | Wien | +17,0 % | |

| 7 | Zwettl | Niederösterreich | -11,5 % | 7 | Imst | Tirol | +16,9 % | |

| 8 | Freistadt | Oberösterreich | -10,5 % | 8 | Feldkirch | Vorarlberg | +14,5 % | |

| 9 | Murau | Steiermark | -10,4 % | 9 | Wien 1.,Innere Stadt | Wien | + 13,7 % | |

| 10 | Spittal an der Drau | Kärnten | -10,4 % | 10 | Neusiedl am See | Burgenland | + 13,3 % | |

| 11 | Liezen | Steiermark | -9,2 % | 11 | Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | +13,1 % | |

| 12 | Grieskirchen | Oberösterreich | -8,8 % | 12 | Wien 23.,Liesing | Wien | +13,0 % | |

| 13 | Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | -8,4 % | 13 | Schärding | Oberösterreich | +12,6 % | |

| 14 | Wiener Neustadt(Land) | Niederösterreich | -8,0 % | 14 | Wien 10.,Favoriten | Wien | +11,8 % | |

| 15 | Perg | Oberösterreich | -7,9 % | 15 | Wien 14.,Penzing | Wien | +11,2 % | |

| 16 | Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | Niederösterreich | -7,8 % | 16 | Wien 22.,Donaustadt | Wien | +10,8 % | |

| 17 | Rohrbach | Oberösterreich | -7,7 % | 17 | Reutte | Tirol | +10,6 % | |

| 18 | Sankt Pölten(Stadt) | Niederösterreich | -7,5 % | 18 | Eisenstadt(Stadt) | Burgenland | +10,4 % | |

| 19 | Südoststeiermark | Steiermark | -7,2 % | 19 | Weiz | Steiermark | +10,3 % | |

| 20 | Güssing | Burgenland | -6,3 % | 20 | Bludenz | Vorarlberg | +10,3 % | |

Quelle: AMS, eigene Berechnung; Ende Juli 2021 im Vergleich zu Ende Juli 2019 | ||||||||